ラップコムその12 ― 2015年06月29日 21時27分31秒

その11より続く。

別の外部電源用意したが、触った感じでは接触不良ないように思ったがまだあるようだ…

根本的な解決策必要のようだ。

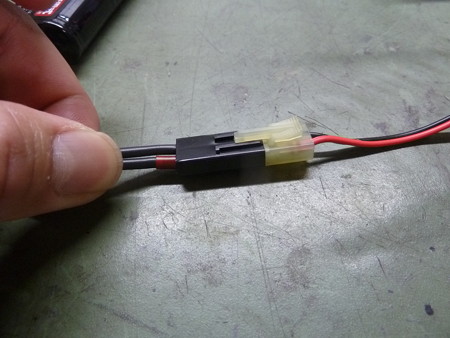

確実な導通確保するためにはカプラー接続とするしかないな。

今では色々とバッテリー存在するがそのまま使える電圧の物はなかなかない。

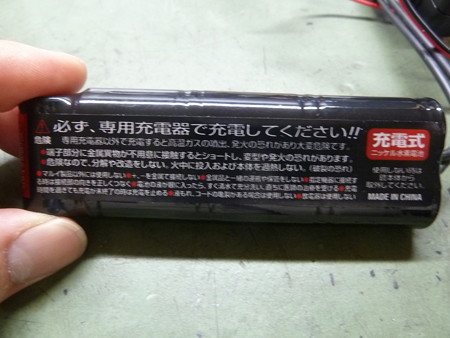

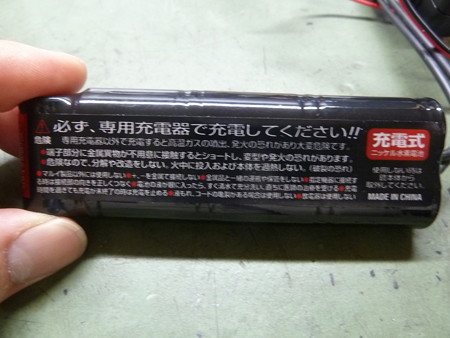

入手したのはエアーガン用、8.4V 容量1300。

外品もあるが、なんとなく信頼性ないような気がして純正品を選択した。

純正でも向こう物であるが。

実は電圧高い物存在する。

高電圧、大容量の物ほど危険なようだ。

火の車など笑い話で済まないので、そういうのは使用を避ける。

ちょっと重めなのが残念。容量も微妙。標準が850なので十分であるが。

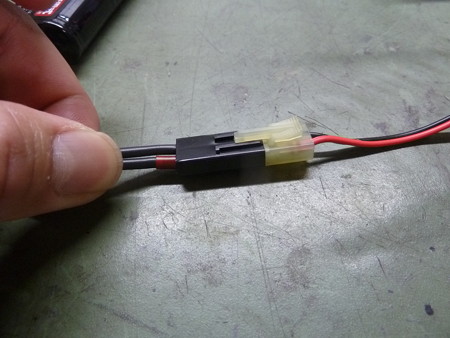

カプラーはバイクでは使わないタイプなので、電気工事して一般的な物に交換。

作業中に誤って短絡した。

すると即、電池が熱くなった。最悪爆発するらしい。

メーカーとしては改造前提ではないので特に対策は取られていない。

極性間違えたりしたら非常に危険である。

満充電で結構電圧ある。

公称値よりも低いのだと思っていたので意外な結果。

ラジコン用だと7V台の物が種類豊富だが、電圧低いと思いそれは諦めていたのだ。

ひょっとしたらそれが使えるのかもしれない。

これから電源供給し、稼働時間を調べた。

バックライト無しの状態で外部電源のみで9時間以上稼働することを確認できた。

十分である。

充電器は2種類ある。

これは安い方。

満充電で自動的に切れるのだが、一旦取り外すとまた充電が始まる。

その状態では充電が止まらず危険な状態になるらしい。

高い方ではその辺の制御もするようだ。

けちって安い方にしたが、使い勝手からすると高い方がよかったので失敗した。

レース以外ではこれからの電源供給はGPSだけとしていた。

使用時間短いと本体は内蔵だけで十分。

ではUSBは出番無しかというとそうでもない。

コースでの本体充電用として使っている。

100Vから取ると線が邪魔なため。

しかし岡田杯では本体の稼働時間に不安がある。

こちらも稼働時間を調べたが新品バッテリーを満充電でからでは4時間以上作動する

ことを確認済み。バックライト弱でだ。

しかしチマチマ充電する方法では満充電にならないようだ。

これはエアーガン用も同じらしい。

表示では電圧の降下早いので新品のくせしてアカンのかと思ったわけだが。

あるところまで落ちるのは早いがそこから粘るのだ。

そんなん知らんわ。

都合良く満充電できないものである。

よって岡田杯では外部電源やはり必要との結論となった。

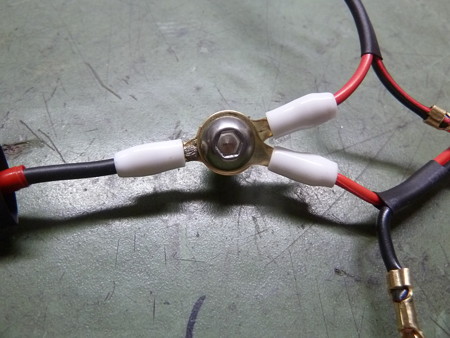

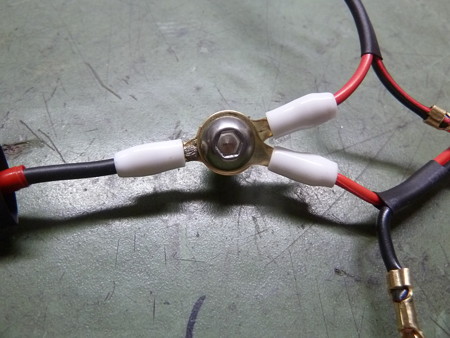

GPSだけでなく本体へも供給すべく分岐ハーネス作成。

絶縁は完璧におこなうべし。

これで琵琶湖で実戦使用した。

本体に使うと、外部から内蔵に充電される形となる。

充電状態にもよるが、スタートから供給すると途中で外部が空になる可能性ある。

それではGPS使えなくなる。

そのためレース開始直後は給電せず、途中で供給する形としたのだ。

しかし本番では忙しさのため、そんなことは完全に忘れていた。

もうちょっとで本体のバッテリー切れるという段階で気づいたので途中で落ちる

ということは防げた。

もうちょっと容量あれば充電状態を問わず、最初から使えるのだが。

ラップセンサーのステーは作っては変更し…を繰り返していた。

位置調整のため。これという寸法決まったので製造を依頼した。

さすがに自分で作るのとは仕上げが全く異なる。

根本(フレーム)側は強度を考えステンを、先っぽは軽さからアルミとした。

車高調としているのはこれまで同様。

これでしばらく使っていた。

しかし…

ちょっとでも軽い方が良いと思い薄くしていたが、先っぽが薄すぎたようで走行中に

バタバタしている模様。

そうそう折れるとは思わないが、対策必要。

結局は板厚アップ。無駄な出費した。

センサー位置は低ければ低いほど磁気を感知しやすいが、下げすぎると路面に擦る。

そのため究極の低さを追求しつつも、擦らない程度としていた。

これでも感知しない時もある。

琵琶湖ではそれが頻発していた。

他の計測器でも同様であるらしい。

感知しにくいのは大体同じ場所であった。

路面の磁石埋まり具合がコース幅で均一ではなく、埋まっていない部分あるのか。

その13へ続く。

別の外部電源用意したが、触った感じでは接触不良ないように思ったがまだあるようだ…

根本的な解決策必要のようだ。

確実な導通確保するためにはカプラー接続とするしかないな。

今では色々とバッテリー存在するがそのまま使える電圧の物はなかなかない。

入手したのはエアーガン用、8.4V 容量1300。

外品もあるが、なんとなく信頼性ないような気がして純正品を選択した。

純正でも向こう物であるが。

実は電圧高い物存在する。

高電圧、大容量の物ほど危険なようだ。

火の車など笑い話で済まないので、そういうのは使用を避ける。

ちょっと重めなのが残念。容量も微妙。標準が850なので十分であるが。

カプラーはバイクでは使わないタイプなので、電気工事して一般的な物に交換。

作業中に誤って短絡した。

すると即、電池が熱くなった。最悪爆発するらしい。

メーカーとしては改造前提ではないので特に対策は取られていない。

極性間違えたりしたら非常に危険である。

満充電で結構電圧ある。

公称値よりも低いのだと思っていたので意外な結果。

ラジコン用だと7V台の物が種類豊富だが、電圧低いと思いそれは諦めていたのだ。

ひょっとしたらそれが使えるのかもしれない。

これから電源供給し、稼働時間を調べた。

バックライト無しの状態で外部電源のみで9時間以上稼働することを確認できた。

十分である。

充電器は2種類ある。

これは安い方。

満充電で自動的に切れるのだが、一旦取り外すとまた充電が始まる。

その状態では充電が止まらず危険な状態になるらしい。

高い方ではその辺の制御もするようだ。

けちって安い方にしたが、使い勝手からすると高い方がよかったので失敗した。

レース以外ではこれからの電源供給はGPSだけとしていた。

使用時間短いと本体は内蔵だけで十分。

ではUSBは出番無しかというとそうでもない。

コースでの本体充電用として使っている。

100Vから取ると線が邪魔なため。

しかし岡田杯では本体の稼働時間に不安がある。

こちらも稼働時間を調べたが新品バッテリーを満充電でからでは4時間以上作動する

ことを確認済み。バックライト弱でだ。

しかしチマチマ充電する方法では満充電にならないようだ。

これはエアーガン用も同じらしい。

表示では電圧の降下早いので新品のくせしてアカンのかと思ったわけだが。

あるところまで落ちるのは早いがそこから粘るのだ。

そんなん知らんわ。

都合良く満充電できないものである。

よって岡田杯では外部電源やはり必要との結論となった。

GPSだけでなく本体へも供給すべく分岐ハーネス作成。

絶縁は完璧におこなうべし。

これで琵琶湖で実戦使用した。

本体に使うと、外部から内蔵に充電される形となる。

充電状態にもよるが、スタートから供給すると途中で外部が空になる可能性ある。

それではGPS使えなくなる。

そのためレース開始直後は給電せず、途中で供給する形としたのだ。

しかし本番では忙しさのため、そんなことは完全に忘れていた。

もうちょっとで本体のバッテリー切れるという段階で気づいたので途中で落ちる

ということは防げた。

もうちょっと容量あれば充電状態を問わず、最初から使えるのだが。

ラップセンサーのステーは作っては変更し…を繰り返していた。

位置調整のため。これという寸法決まったので製造を依頼した。

さすがに自分で作るのとは仕上げが全く異なる。

根本(フレーム)側は強度を考えステンを、先っぽは軽さからアルミとした。

車高調としているのはこれまで同様。

これでしばらく使っていた。

しかし…

ちょっとでも軽い方が良いと思い薄くしていたが、先っぽが薄すぎたようで走行中に

バタバタしている模様。

そうそう折れるとは思わないが、対策必要。

結局は板厚アップ。無駄な出費した。

センサー位置は低ければ低いほど磁気を感知しやすいが、下げすぎると路面に擦る。

そのため究極の低さを追求しつつも、擦らない程度としていた。

これでも感知しない時もある。

琵琶湖ではそれが頻発していた。

他の計測器でも同様であるらしい。

感知しにくいのは大体同じ場所であった。

路面の磁石埋まり具合がコース幅で均一ではなく、埋まっていない部分あるのか。

その13へ続く。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://luige.asablo.jp/blog/2015/06/23/7678640/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。