ラップショット3 ― 2008年12月07日 10時51分01秒

今日日、タイム計測器は色んな種類がある。一度使うとやめられなくなるほど便利な物である。

一般的にはコースの路面に埋められた磁石を検知して自動で計測するのが多い。

一部では赤外線仕様もある。カートコースも含めて大概のコースには磁石が埋まっている

ので磁石仕様が使いやすい。無いところもあるので要確認

ラップショットを使っている。有名どころP-LAPより安く機能も十分。

1代目は周回カウント99とカートコース走るのは不十分であった。

2代目で300周までとなり、まず1日でここまで使うことはないだろう。

2を使っていたが磁気センサーの本体への差し込み部の接触不良多発していた。

ちょっとした不注意で壊してしまったので、99周しか使えないが以前使っていた

1をしばらく使ったが新型がでたのでそちらを入手した。

1、2、3並べてみた。3つも使う俺は何?って思う(笑)。

1と2の本体左についている部品は磁気センサー接続するアダプターである。

純正のセンサーのプラグはストレートであるためバイクでは配置の関係上、

使いにくいのでL字型プラグに改造した。入手したL字プラグではそのまま

接続出来なかったのでアダプターが必要となった。

初代 LP-01

2代目 LP-02

3代目 LP-03

1と2ではセンサーと電源ケーブルの互換性ある。3は接触不良に対応するため

集合コネクターとなったので互換性はない。改造すれば使えるとは思うが。

旧型では本体のプラグ差し込み部がグラグラであった。ビニールテープで

押さえ込んだりパテでアダプターを固定したりしていた。それも新型では

必要無くなるだろう。これで接触不良起こしたら切れるな!

センサーの比較。上1/2、下3。1/2用はプラグ改造済

1/2プラグ部のアップ。工作に自信なければやめておいた方がいいかもしれない。

3のアップ。全然違う。

こちらは電池ボックス。バッテリーレス車にはこれ。

NS50Rに付けてみた。

磁気センサー取り付け状態。サイドスタンド基部にステーで固定している。

ただ単に計測するだけではなく、データをパソコンに落として管理できる。

そのためには接続ケーブル必要となる。旧型は今時なんでRS232Cなんか使うの?

USB全盛の時代に不思議であった。RS232CよりUSBへの変換ケーブル

使っていた。新型ではUSBとなっている。

物来てから気付いたがこれだけではパソコンにつなげないのだ。そう、これは

通信ユニットでありケーブルではない。別途USBケーブル必要。

おいおい、これが6000円もするんか?とは思っていた。当然別に用意する

必要あるとは考えていなかった。で買ったところに文句言った。明らかに

さらにケーブルいるとは記載無かったのである。もともとの値段設定高すぎる。

ケーブル必要なのをわかって買うのは納得すればいいだけで嫌であれば買うのをやめればよい。

ただ売っている方としてはメーカーの決めた価格に従わざるを得ないのは承知している。

本来ならメーカーに言うべきところだが、窓口は買ったところでそちらに

言った。手持ちのデジカメ用ケーブルが使用可能であったので新たに買う必要はなかった。

しかし、気分悪い。接触不良の件もあったし。

新型はまだ使っていないので、旧型を使ってきてのインプレなど。

防水になっていないのでバイクやカートでの使用は何かしらの対策必要。

コースによっては磁力弱いことがある。センサーも初期よりあとでは高感度になっている。

クレーム対象のようで初期のタイプ持っていれば、交換可能なので買ったところ

に相談するとよい。センサーの取付方によっては転倒時ダメージうける。

注意点もあるのでメーカーのHP参照。操作自体は簡単。電池では割と

消耗早いように思うのでレース時には新品電池使う方がよいだろう。

途中で切れたらどうしようもない。

機能的には十分で値段も程ほど(新型は値上がりしているが)。

これで安定性と防水性あれば文句なし。

メーカーHP。何故か新型ではない。

http://www.fando.co.jp/

代理店HP

http://www.avco.co.jp/

買ったところ。ここの方が安く、専用ソフト付属の特典もある。

http://www.pluss-inc.com/

一般的にはコースの路面に埋められた磁石を検知して自動で計測するのが多い。

一部では赤外線仕様もある。カートコースも含めて大概のコースには磁石が埋まっている

ので磁石仕様が使いやすい。無いところもあるので要確認

ラップショットを使っている。有名どころP-LAPより安く機能も十分。

1代目は周回カウント99とカートコース走るのは不十分であった。

2代目で300周までとなり、まず1日でここまで使うことはないだろう。

2を使っていたが磁気センサーの本体への差し込み部の接触不良多発していた。

ちょっとした不注意で壊してしまったので、99周しか使えないが以前使っていた

1をしばらく使ったが新型がでたのでそちらを入手した。

1、2、3並べてみた。3つも使う俺は何?って思う(笑)。

1と2の本体左についている部品は磁気センサー接続するアダプターである。

純正のセンサーのプラグはストレートであるためバイクでは配置の関係上、

使いにくいのでL字型プラグに改造した。入手したL字プラグではそのまま

接続出来なかったのでアダプターが必要となった。

初代 LP-01

2代目 LP-02

3代目 LP-03

1と2ではセンサーと電源ケーブルの互換性ある。3は接触不良に対応するため

集合コネクターとなったので互換性はない。改造すれば使えるとは思うが。

旧型では本体のプラグ差し込み部がグラグラであった。ビニールテープで

押さえ込んだりパテでアダプターを固定したりしていた。それも新型では

必要無くなるだろう。これで接触不良起こしたら切れるな!

センサーの比較。上1/2、下3。1/2用はプラグ改造済

1/2プラグ部のアップ。工作に自信なければやめておいた方がいいかもしれない。

3のアップ。全然違う。

こちらは電池ボックス。バッテリーレス車にはこれ。

NS50Rに付けてみた。

磁気センサー取り付け状態。サイドスタンド基部にステーで固定している。

ただ単に計測するだけではなく、データをパソコンに落として管理できる。

そのためには接続ケーブル必要となる。旧型は今時なんでRS232Cなんか使うの?

USB全盛の時代に不思議であった。RS232CよりUSBへの変換ケーブル

使っていた。新型ではUSBとなっている。

物来てから気付いたがこれだけではパソコンにつなげないのだ。そう、これは

通信ユニットでありケーブルではない。別途USBケーブル必要。

おいおい、これが6000円もするんか?とは思っていた。当然別に用意する

必要あるとは考えていなかった。で買ったところに文句言った。明らかに

さらにケーブルいるとは記載無かったのである。もともとの値段設定高すぎる。

ケーブル必要なのをわかって買うのは納得すればいいだけで嫌であれば買うのをやめればよい。

ただ売っている方としてはメーカーの決めた価格に従わざるを得ないのは承知している。

本来ならメーカーに言うべきところだが、窓口は買ったところでそちらに

言った。手持ちのデジカメ用ケーブルが使用可能であったので新たに買う必要はなかった。

しかし、気分悪い。接触不良の件もあったし。

新型はまだ使っていないので、旧型を使ってきてのインプレなど。

防水になっていないのでバイクやカートでの使用は何かしらの対策必要。

コースによっては磁力弱いことがある。センサーも初期よりあとでは高感度になっている。

クレーム対象のようで初期のタイプ持っていれば、交換可能なので買ったところ

に相談するとよい。センサーの取付方によっては転倒時ダメージうける。

注意点もあるのでメーカーのHP参照。操作自体は簡単。電池では割と

消耗早いように思うのでレース時には新品電池使う方がよいだろう。

途中で切れたらどうしようもない。

機能的には十分で値段も程ほど(新型は値上がりしているが)。

これで安定性と防水性あれば文句なし。

メーカーHP。何故か新型ではない。

http://www.fando.co.jp/

代理店HP

http://www.avco.co.jp/

買ったところ。ここの方が安く、専用ソフト付属の特典もある。

http://www.pluss-inc.com/

キャブOH ZX-9R ― 2008年12月09日 23時22分16秒

9Rのキャブであるが、懸案の2~3気筒現象解消するためOHした。

OH時、問題の2番のみパイロットスクリューの戻し数がかなり違っていた。

合わせたはずだが?

キャブ全体像。

2000年式E型のみCVRD40となっている。それ以外は

おなじみCVKDである。カワサキのダウンドラフト車はほとんどこれのはず。

一部はミクニである。

E型登場時、レスポンスに優れるとのことであったが結局は2年のみ使っただけで

後のF型ではCVKDに戻っている。当方はドイツ仕様触媒付きである。

これが影響しているのかどうかは定かではないが新車時より始動性悪かった。

仕様差の問題か?いや、も2年しか使わなかったということは何らかの問題

あったと考えるのが妥当であろう。実は今使っているのは純正装着品ではではない。

オークションで入手したUS仕様である。触媒付き仕様とは微妙に異なる。

しかし、元のキャブにしても症状変わらなかったので原因わからなかったのだ。

今のキャブで数年使用しているがしょっちゅう乗っていると問題は生じないが

しばらく放置すると始動困難や2気筒現象発生してしまうのだ。

ここ2~3年は走行距離激減している。それまでにも問題あったが発覚しなかっただけ

ということも十分考えられる。

フロートチャンバー取外し状態。US仕様(カリフォルニア仕様のみか)には

排ガス規制の関係でパイロットスクリューの調整出来ないようカバーしてある。

この辺はハーレーも同様らしい?カバー外してスクリュー調整可能なように改造済。

こちらはプラグ。右端が問題の2番でかなりカブっているのがわかる。

上側が2番。

OH後調子いい。OHというよりはパイロットスクリューの調整によるのか?

ただこれまでの経緯上、イマイチ納得できないでいる。

今ではほとんど乗っていないので調子をすぐ確認できないでいる。

キャブについてはラム圧の関係変更している。ノーマルのままでは問題がある。

そのうち書く予定。

OH時、問題の2番のみパイロットスクリューの戻し数がかなり違っていた。

合わせたはずだが?

キャブ全体像。

2000年式E型のみCVRD40となっている。それ以外は

おなじみCVKDである。カワサキのダウンドラフト車はほとんどこれのはず。

一部はミクニである。

E型登場時、レスポンスに優れるとのことであったが結局は2年のみ使っただけで

後のF型ではCVKDに戻っている。当方はドイツ仕様触媒付きである。

これが影響しているのかどうかは定かではないが新車時より始動性悪かった。

仕様差の問題か?いや、も2年しか使わなかったということは何らかの問題

あったと考えるのが妥当であろう。実は今使っているのは純正装着品ではではない。

オークションで入手したUS仕様である。触媒付き仕様とは微妙に異なる。

しかし、元のキャブにしても症状変わらなかったので原因わからなかったのだ。

今のキャブで数年使用しているがしょっちゅう乗っていると問題は生じないが

しばらく放置すると始動困難や2気筒現象発生してしまうのだ。

ここ2~3年は走行距離激減している。それまでにも問題あったが発覚しなかっただけ

ということも十分考えられる。

フロートチャンバー取外し状態。US仕様(カリフォルニア仕様のみか)には

排ガス規制の関係でパイロットスクリューの調整出来ないようカバーしてある。

この辺はハーレーも同様らしい?カバー外してスクリュー調整可能なように改造済。

こちらはプラグ。右端が問題の2番でかなりカブっているのがわかる。

上側が2番。

OH後調子いい。OHというよりはパイロットスクリューの調整によるのか?

ただこれまでの経緯上、イマイチ納得できないでいる。

今ではほとんど乗っていないので調子をすぐ確認できないでいる。

キャブについてはラム圧の関係変更している。ノーマルのままでは問題がある。

そのうち書く予定。

全自動充電器アキュメート ― 2008年12月14日 15時12分03秒

普段余り乗らないとバッテリー消耗する。都度充電すればいいのだが一般的な

充電器だと作業面倒で結局充電せず、バッテリー上がりんなんてこともあった。

気温下がってきてキャラバンのセルの周り方弱くなったと思う。ディーゼル車は

バッテリーの負担が大きいようだ。

キャラバン用のバッテリー3万もするのだ。延命策必須であった。

そこで繋ぎっぱなしかつ、接続簡単な充電器探していた。バイク専用も含めると

種類あるようだが、キャラバンも使いたいのである。それぞれ専用品使うのは

無駄の極みである。2輪~4輪まで使えて、値段ほどほど。結局は岡田商事扱いの

アキュメートにした。キャラバンには容量からいってギリギリである。

車種によっては使えない可能性あるので確認必要。

発売元

2輪専用もあるが1台ですべて使えるよう4輪用選択した次第。

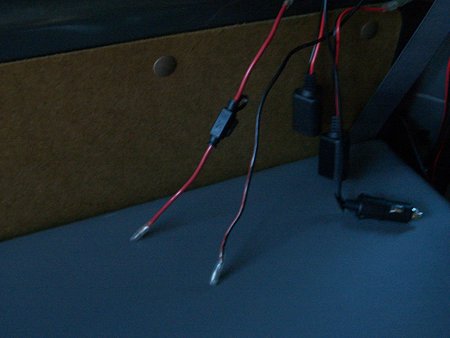

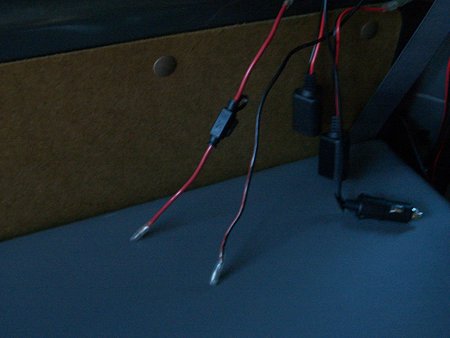

製品の全体図。本体とクワガタ端子、バッテリーターミナルに繋ぐケーブル、

延長ケーブルで構成されている。

バッテリーに繋ぐケーブル。カプラーにより脱着簡単。ヒューズ付き。

カプラーは防水仕様となっているが日常防水程度か?

まずはキャラバンのサブバッテリーに付けようとしたが端子の径違う。

端子変更後。端子の違いわかるだろうか。

サブバッテリーへの接続状態。カプラーが見える。

これまではサブバッテリー充電するには端子より配線し、充電器のクワガタ端子にて

挟んで行っていた。これでは+と-が接触してヒューズ飛ぶこと多数であった。

見た目もかっこわるい。

わかりにくいがメインバッテリーへの取り付け状態。こちらはターミナル固定ボルト

にそのまま取り付け可能であった。

バッテリー部カバー取り付け後。ケーブル圧迫されているので対処必要か。

ビニールカバー取り付け後。カプラーは露出しているがビニールカバー内に隠すことが出来る。

メインバッテリー充電状態。延長ケーブル使用。

車体側は外部電源入力加工済。そこに充電器本体の線を繋ぐ。

車両側加工の図。

車両側は特殊2ピンのため変換ケーブル必要。これで家庭用コンセントに接続可能となる。

ZX-9Rへの取り付け状態。製品にはバッテリー側ケーブルは1つしか付属していない

ので別に買った。いちいち交換作業などやっておれんのだ。

カプラーは小物入れに出している。

俺は置く場所あるため問題ないが、マンション暮らしだと難しいと思う。

潔くバッテリーを家に持って帰って充電する方法もあるが、大型のバッテリーは

持ち運びが大変である。

充電器だと作業面倒で結局充電せず、バッテリー上がりんなんてこともあった。

気温下がってきてキャラバンのセルの周り方弱くなったと思う。ディーゼル車は

バッテリーの負担が大きいようだ。

キャラバン用のバッテリー3万もするのだ。延命策必須であった。

そこで繋ぎっぱなしかつ、接続簡単な充電器探していた。バイク専用も含めると

種類あるようだが、キャラバンも使いたいのである。それぞれ専用品使うのは

無駄の極みである。2輪~4輪まで使えて、値段ほどほど。結局は岡田商事扱いの

アキュメートにした。キャラバンには容量からいってギリギリである。

車種によっては使えない可能性あるので確認必要。

発売元

2輪専用もあるが1台ですべて使えるよう4輪用選択した次第。

製品の全体図。本体とクワガタ端子、バッテリーターミナルに繋ぐケーブル、

延長ケーブルで構成されている。

バッテリーに繋ぐケーブル。カプラーにより脱着簡単。ヒューズ付き。

カプラーは防水仕様となっているが日常防水程度か?

まずはキャラバンのサブバッテリーに付けようとしたが端子の径違う。

端子変更後。端子の違いわかるだろうか。

サブバッテリーへの接続状態。カプラーが見える。

これまではサブバッテリー充電するには端子より配線し、充電器のクワガタ端子にて

挟んで行っていた。これでは+と-が接触してヒューズ飛ぶこと多数であった。

見た目もかっこわるい。

わかりにくいがメインバッテリーへの取り付け状態。こちらはターミナル固定ボルト

にそのまま取り付け可能であった。

バッテリー部カバー取り付け後。ケーブル圧迫されているので対処必要か。

ビニールカバー取り付け後。カプラーは露出しているがビニールカバー内に隠すことが出来る。

メインバッテリー充電状態。延長ケーブル使用。

車体側は外部電源入力加工済。そこに充電器本体の線を繋ぐ。

車両側加工の図。

車両側は特殊2ピンのため変換ケーブル必要。これで家庭用コンセントに接続可能となる。

ZX-9Rへの取り付け状態。製品にはバッテリー側ケーブルは1つしか付属していない

ので別に買った。いちいち交換作業などやっておれんのだ。

カプラーは小物入れに出している。

俺は置く場所あるため問題ないが、マンション暮らしだと難しいと思う。

潔くバッテリーを家に持って帰って充電する方法もあるが、大型のバッテリーは

持ち運びが大変である。

軽量化 ウォーキングスタイル ― 2008年12月17日 23時43分48秒

軽量化進行中である。しかしながら思惑通りにはまったく進んでいない。

軽さは速さであることは嫌と言うほど思い知らされている。

サーキットで俺の方がコーナー速くても体重軽いというだけで子供にストレートで

離されることなどどれほどあったか!ミニバイクの世界ではトップクラスのライダーでも

タイムアップ(というよりは子供に負けないためか)のため無理な減量することあるみたいだ。

そこまでせんとアカンのか?!いや、そこまでできるのか?

軽量化だけではなく筋力アップ、スタミナ確保の目的もある。

数年前、今よりは5キロぐらい軽かった。その時は人でごった返す某ターミナル駅で

こいつらどこから湧いてきたのか?辺り一面は完全に動くシケインと化している状態でも

その中を泳ぐが如くスパスパと通過できた。

階段を一気に駆け上がっても息も切れなかった。それが今はどうだ。

何するにしてもはあはあ状態なのだ。これはまずいと思い、軽量化計画に至っている。

経年変化により同じ運動量でも効果薄くなってきているのはキツイ。

電車通勤だがあえて途中の駅で降りて数駅歩くようにしている。

距離は5キロ程度だ。時間にして1時間15分ぐらい。これ以上は時間もかかるし、

体力も無限ではないので実際には難しい。歩くのは帰りのみである。朝はそんな時間などあるわけない。

最初はかなりきつかったが次第に慣れてくる。脚パンパンからせいぜい疲れる程度まで進歩?した。

まずは1駅から始めた。徐々に距離を伸ばしていった。

雨や早く帰りたい日は当然無理することはない。

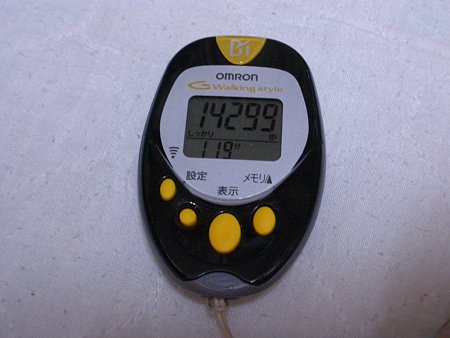

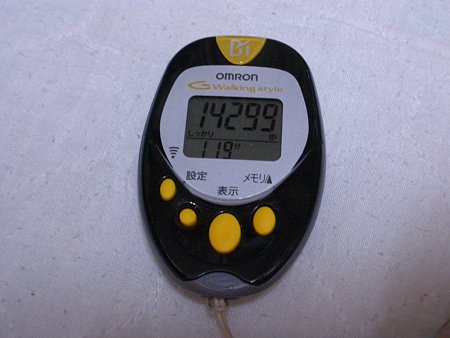

ただ歩くだけではどれだけ歩いたかわからないし、やりがいもない。

それ以前万歩計使っていたこともあるが単純に歩数や距離カウントするだけの物であった。

データをパソコンで読み込んで結果を集計、分析できないのかと常々思っていた。

探してみるとオムロンからそうした万歩計出ていたので入手した。他メーカーは出ていない

ようだが。唯一の製品?であるオムロンのウォーキングスタイルシリーズを入手してした。

しばらく使ってみた結果色々と書いてみたい。

値段的にはまあまあする。本体とソフト、USBケーブル付属している。

脂肪燃焼するのは連続して10分以上運動した場合に限られるとして、1分間歩かないと

しっかり歩数(10分間以上連続して歩いた歩数)としてカウントされない。

大きな交差点や踏切では1分以上待つのは普通である。

よって信号無視、斜め横断、踏切突破など当然するしかない。

1分という設定には大いに疑問が残る。第一危険である。

これまでの実績では1日当り12000歩、7.5キロ、しっかり歩行時間90分ぐらいだ。

電車止まった折、普段より歩いてこれぐらい。距離10キロ弱。これでも燃焼脂肪は20gしかない。

そんなことでは軽量化不可能ではないのか?この辺は正確性疑われるのである。

本当のところろ誰にもわからんだろう。シビアに計測しているわけではないのだから。

ここしばらくはかなり酒の量が増えている。酒やめるのが最も効果あるか…

軽さは速さであることは嫌と言うほど思い知らされている。

サーキットで俺の方がコーナー速くても体重軽いというだけで子供にストレートで

離されることなどどれほどあったか!ミニバイクの世界ではトップクラスのライダーでも

タイムアップ(というよりは子供に負けないためか)のため無理な減量することあるみたいだ。

そこまでせんとアカンのか?!いや、そこまでできるのか?

軽量化だけではなく筋力アップ、スタミナ確保の目的もある。

数年前、今よりは5キロぐらい軽かった。その時は人でごった返す某ターミナル駅で

こいつらどこから湧いてきたのか?辺り一面は完全に動くシケインと化している状態でも

その中を泳ぐが如くスパスパと通過できた。

階段を一気に駆け上がっても息も切れなかった。それが今はどうだ。

何するにしてもはあはあ状態なのだ。これはまずいと思い、軽量化計画に至っている。

経年変化により同じ運動量でも効果薄くなってきているのはキツイ。

電車通勤だがあえて途中の駅で降りて数駅歩くようにしている。

距離は5キロ程度だ。時間にして1時間15分ぐらい。これ以上は時間もかかるし、

体力も無限ではないので実際には難しい。歩くのは帰りのみである。朝はそんな時間などあるわけない。

最初はかなりきつかったが次第に慣れてくる。脚パンパンからせいぜい疲れる程度まで進歩?した。

まずは1駅から始めた。徐々に距離を伸ばしていった。

雨や早く帰りたい日は当然無理することはない。

ただ歩くだけではどれだけ歩いたかわからないし、やりがいもない。

それ以前万歩計使っていたこともあるが単純に歩数や距離カウントするだけの物であった。

データをパソコンで読み込んで結果を集計、分析できないのかと常々思っていた。

探してみるとオムロンからそうした万歩計出ていたので入手した。他メーカーは出ていない

ようだが。唯一の製品?であるオムロンのウォーキングスタイルシリーズを入手してした。

しばらく使ってみた結果色々と書いてみたい。

値段的にはまあまあする。本体とソフト、USBケーブル付属している。

脂肪燃焼するのは連続して10分以上運動した場合に限られるとして、1分間歩かないと

しっかり歩数(10分間以上連続して歩いた歩数)としてカウントされない。

大きな交差点や踏切では1分以上待つのは普通である。

よって信号無視、斜め横断、踏切突破など当然するしかない。

1分という設定には大いに疑問が残る。第一危険である。

これまでの実績では1日当り12000歩、7.5キロ、しっかり歩行時間90分ぐらいだ。

電車止まった折、普段より歩いてこれぐらい。距離10キロ弱。これでも燃焼脂肪は20gしかない。

そんなことでは軽量化不可能ではないのか?この辺は正確性疑われるのである。

本当のところろ誰にもわからんだろう。シビアに計測しているわけではないのだから。

ここしばらくはかなり酒の量が増えている。酒やめるのが最も効果あるか…

最近のコメント