大同520ZVMX後編 ― 2016年10月03日 20時37分04秒

前編より続く。

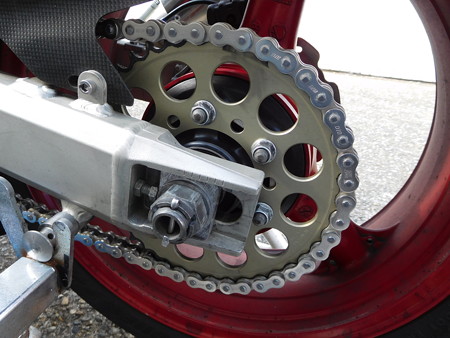

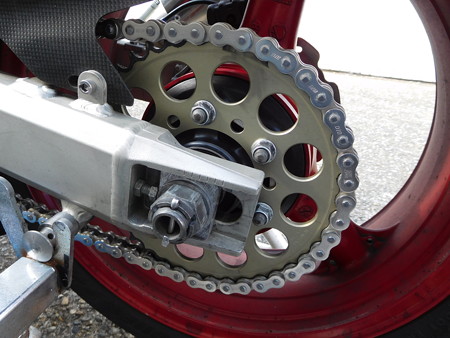

手配し直したスプロケットを入手。

さくっと交換完了。

残るはチェーンのみだが、かしめはやったことがないのでバイク屋へ。

チェーンはDID 520ZVMXを選択。

渋い銀色が好ましい。キンキラは嫌いなのだ。

以前は520の上限は750だったと記憶しているが、これは1000以上にも対応。

何がちゃうんやろ?

さてこれからが本番となる。

手持ちの工具はヘビーデューティーな代物で、個人であれば死ぬまで使えるだろう。

いや違うな。何代も保つな。

まずは古いチェーンを斬る。これは難しくも何ともない。

圧入作業は2回必要。

まずは1発目。

初めてではどこまでやっていいかわからないと思ったのでバイク屋に向かった次第。

2回目が難しい。

腕力があればどこまでも締まるだろう。リジッドになるほどに。

慎重に締め込んでいく。

するとある所で手応えが変わる。

そこで終了とのこと。

メーカーによっても感じが違うそうな。

完成。

完了後走行してみる。

明らかに無駄な動き減ったようで、かなり滑らかになった。

ただし、完全に解消したわけではない。

クラッチなどもある。

アイドル付近のばらつきもあるのだ。

多少アイドリングが上下している。これが影響していそうだ。

それでも以前とは異なる。もっと早く交換すべきであった。

手配し直したスプロケットを入手。

さくっと交換完了。

残るはチェーンのみだが、かしめはやったことがないのでバイク屋へ。

チェーンはDID 520ZVMXを選択。

渋い銀色が好ましい。キンキラは嫌いなのだ。

以前は520の上限は750だったと記憶しているが、これは1000以上にも対応。

何がちゃうんやろ?

さてこれからが本番となる。

手持ちの工具はヘビーデューティーな代物で、個人であれば死ぬまで使えるだろう。

いや違うな。何代も保つな。

まずは古いチェーンを斬る。これは難しくも何ともない。

圧入作業は2回必要。

まずは1発目。

初めてではどこまでやっていいかわからないと思ったのでバイク屋に向かった次第。

2回目が難しい。

腕力があればどこまでも締まるだろう。リジッドになるほどに。

慎重に締め込んでいく。

するとある所で手応えが変わる。

そこで終了とのこと。

メーカーによっても感じが違うそうな。

完成。

完了後走行してみる。

明らかに無駄な動き減ったようで、かなり滑らかになった。

ただし、完全に解消したわけではない。

クラッチなどもある。

アイドル付近のばらつきもあるのだ。

多少アイドリングが上下している。これが影響していそうだ。

それでも以前とは異なる。もっと早く交換すべきであった。

キャブその9~開度 ― 2016年10月08日 19時26分57秒

その8より続く。

空燃比を知ることで闇雲にジェット交換ということにはならなかった。

しかし。

それだけでは不十分なのだ。

空燃比わかってもどこの領域か不明なままでは何をどう変更するのか判断できない。

昔ながらのグリップに印をつけるやり方もあるが、走行中に見るのはどうか。

同時に空燃比計も見ないといけないし。

人の感覚では怪しい。

一口で産地まで当てる味王ならばよいが。

開けてるつもりで実は開けてないなどというのは普通かと思う。

領域を間違えるとセッティングがおかしな方向に進む可能性大。

どうするか。

そういえばキタコから開度モニター出ていたような。

TPSは元よりついているのである。

これを使えれば。

調べると仕様不明な部分ある。

それは出力電圧の適用範囲。

自車の電圧は把握しているが、キタコのそれはわからない。

で電話で聞いてみた。

キャブ車に使えるのかという質問にキャブは不可との返事。

聞き方が悪かったか。

言い方を変えよう。電圧の範囲は。

しかしキャブは不可としか答えない。

いや電圧やっちゅうねん。

出てきたのは受付嬢?

面倒なのかそれ以上は答えない。

わからんかったら、わかるのに変われよ。

全く会話にならなかったので、時間の無駄でありそこで打ち切った。

結局、電圧の件はわからずじまい。

けたくそ悪い。

今までキタコに悪いイメージはなかったが、今回の件でがた落ち。

取りあえず買ってみるか。いい値段するが…

アカン時はどうする。

しばし考える。

一般的にインジェクションではここが5V以下であるらしい。

9Rもそこに入る。

アカン時はDトラに使うこととして買うことにした。

その10へ続く。

空燃比を知ることで闇雲にジェット交換ということにはならなかった。

しかし。

それだけでは不十分なのだ。

空燃比わかってもどこの領域か不明なままでは何をどう変更するのか判断できない。

昔ながらのグリップに印をつけるやり方もあるが、走行中に見るのはどうか。

同時に空燃比計も見ないといけないし。

人の感覚では怪しい。

一口で産地まで当てる味王ならばよいが。

開けてるつもりで実は開けてないなどというのは普通かと思う。

領域を間違えるとセッティングがおかしな方向に進む可能性大。

どうするか。

そういえばキタコから開度モニター出ていたような。

TPSは元よりついているのである。

これを使えれば。

調べると仕様不明な部分ある。

それは出力電圧の適用範囲。

自車の電圧は把握しているが、キタコのそれはわからない。

で電話で聞いてみた。

キャブ車に使えるのかという質問にキャブは不可との返事。

聞き方が悪かったか。

言い方を変えよう。電圧の範囲は。

しかしキャブは不可としか答えない。

いや電圧やっちゅうねん。

出てきたのは受付嬢?

面倒なのかそれ以上は答えない。

わからんかったら、わかるのに変われよ。

全く会話にならなかったので、時間の無駄でありそこで打ち切った。

結局、電圧の件はわからずじまい。

けたくそ悪い。

今までキタコに悪いイメージはなかったが、今回の件でがた落ち。

取りあえず買ってみるか。いい値段するが…

アカン時はどうする。

しばし考える。

一般的にインジェクションではここが5V以下であるらしい。

9Rもそこに入る。

アカン時はDトラに使うこととして買うことにした。

その10へ続く。

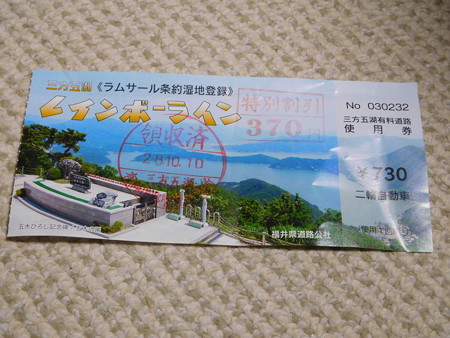

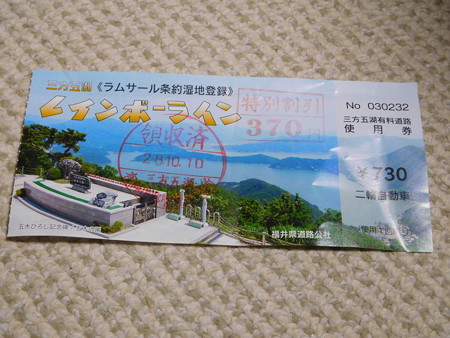

レインボーライン ― 2016年10月13日 21時33分44秒

3連休最終日。

時間が出来たのでツーリングに行くことにした。

目的地は三方五湖、レインボーライン。

半値セールをやっているという。

距離の割には高いので、あまり行っていない。

これで2回目か。

今回のルートは367号、通称鯖街道を選択。

結構寒い。

それはわかっていたことで対策済み。

まずは小浜を目指す。

その手前の瓜割りの滝による。

豊かな湧き水が滝となる。

夏場であれば涼しそうだ。

小浜市内で昼にする。

中心部よりちょっと離れると昔の町並みが。

さほど広くはない。

他にも色々あるようだが、時間の都合上レインボーラインへ向かう。

162号を走るが昔を知る俺としては随分改良されたと感じる。

しばらく走るとレインボーラインに到着。

道は勾配強め。

有料の割にはあまり整備されていないような雰囲気。

山頂には駐車場。

半値効果か、結構賑わっていた。

元が高すぎるのだ。

駐車場からさらに上まで行けるが、別料金なのでパス。

標高はさほどでもないと思うが、かなり冷える。

そんな中でも寒さをものともしない人々がいる。

寒さなんのその。メッシュ上等。

山で遭難する輩と同じか。

舐めているのだろう。

さすがに死ぬほどではないが。

ここから常神まではすぐそこだが、ぼやぼしていると日が暮れる。

行きはさほどでもなかったが、帰りは混みそうな予感。

同じルートで帰るのが普通と思うが、それでは面白くない。

よって湖西道路まわりを選択。

しかし南下するに従い、渋滞が激しくなる。

しまった。ここはいつでも渋滞するのだった。

鯖街道の方がよかった。

帰ったときにはどっぷりと日が暮れていた。

日帰りもできるが、微妙な距離で慌ただしい。

ほとんど走っているだけであった。

時間があれば泊まりで行きたい。

時間が出来たのでツーリングに行くことにした。

目的地は三方五湖、レインボーライン。

半値セールをやっているという。

距離の割には高いので、あまり行っていない。

これで2回目か。

今回のルートは367号、通称鯖街道を選択。

結構寒い。

それはわかっていたことで対策済み。

まずは小浜を目指す。

その手前の瓜割りの滝による。

豊かな湧き水が滝となる。

夏場であれば涼しそうだ。

小浜市内で昼にする。

中心部よりちょっと離れると昔の町並みが。

さほど広くはない。

他にも色々あるようだが、時間の都合上レインボーラインへ向かう。

162号を走るが昔を知る俺としては随分改良されたと感じる。

しばらく走るとレインボーラインに到着。

道は勾配強め。

有料の割にはあまり整備されていないような雰囲気。

山頂には駐車場。

半値効果か、結構賑わっていた。

元が高すぎるのだ。

駐車場からさらに上まで行けるが、別料金なのでパス。

標高はさほどでもないと思うが、かなり冷える。

そんな中でも寒さをものともしない人々がいる。

寒さなんのその。メッシュ上等。

山で遭難する輩と同じか。

舐めているのだろう。

さすがに死ぬほどではないが。

ここから常神まではすぐそこだが、ぼやぼしていると日が暮れる。

行きはさほどでもなかったが、帰りは混みそうな予感。

同じルートで帰るのが普通と思うが、それでは面白くない。

よって湖西道路まわりを選択。

しかし南下するに従い、渋滞が激しくなる。

しまった。ここはいつでも渋滞するのだった。

鯖街道の方がよかった。

帰ったときにはどっぷりと日が暮れていた。

日帰りもできるが、微妙な距離で慌ただしい。

ほとんど走っているだけであった。

時間があれば泊まりで行きたい。

キャブその10~開度計 ― 2016年10月19日 20時50分20秒

その9より続く。

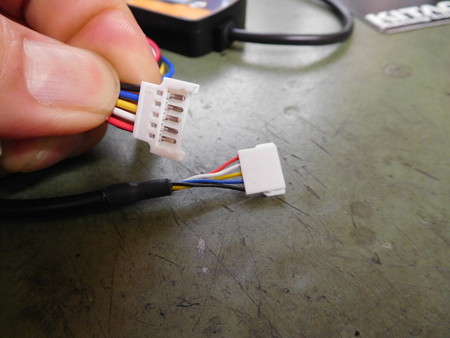

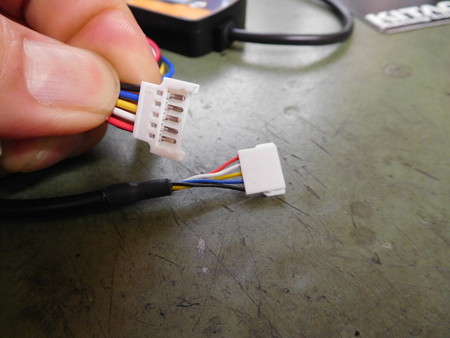

入手した、キタコ製RISMスロットル開度&O2モニター。

パッケージではデジタルO2モニターであり、HPとは商品名異なるのは謎。

TPSへの入力電圧が問題であったが、5Vまでと使用範囲内。

これが知りたかったのだ。

たったこれだけのことが、何故答えられん!

付属のハーネスに電気工事して車体側に接続出来るようにする。

純正特殊工具の端子取りだしハーネス?を利用すると本体ハーネスの加工は不要。

しかしモニター付属の線が細い。細すぎる。

それで十分なのであろうが、ギボシかしめにくい。

かしめてもすっぽ抜けたことや接触不良もあった。

荒く扱えば千切れる可能性もある。

作業のことを考えているとはとても思えない。

電気工事完了後まずは設定から。

全閉と全開時の電圧差を比例配分しているだけと思う。

それぞれの電圧を記憶させるわけだ。

表示は開度または空燃比のみと両方の3種から選択可。

無論、空燃比は必要ないので開度のみ表示を選択する。

空燃比は配線もしない。

しかし、電源切るたびに両方表示に変わってしまう。

取説では常時電源からも取れとある。

そんなことしたらバッテリーに負担かかるやんけワレー、というわけで

そんなことするわけないやろ(笑)。

確認していないがそうすると前の画面記憶するのかもしれん。

そのままでは取付座ないため、まずは座を確保。

物の取付よりもそういった付帯作業の方が時間掛かるのである。

一応、取付完了したがさほど見やすい訳でなく、あくまで暫定仕様でしかない。

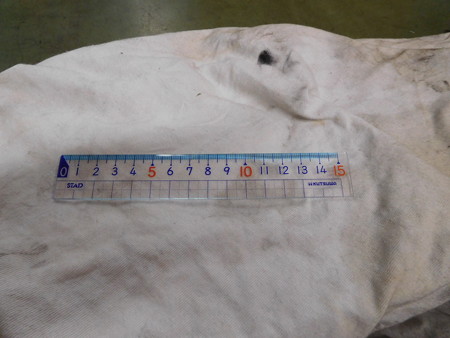

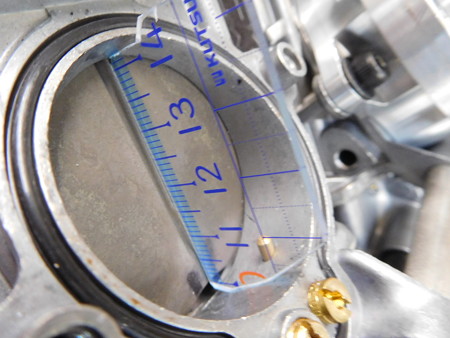

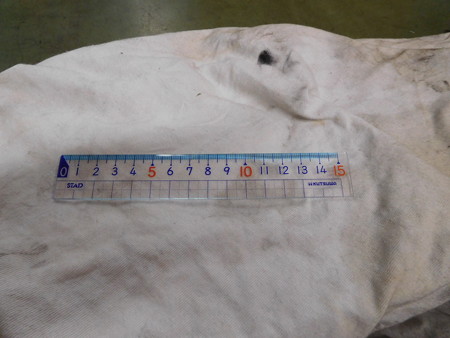

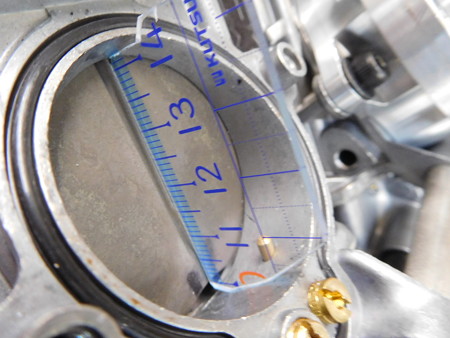

さて表示値だが、裏を取っておくべきである。

というのはFCRの場合、グリップの開度とバルブの開度は一致しないからだ。

開け始めは少なく、後の方は大きく開くのである。

当然、表示値の正確さを確かめる意味もある。

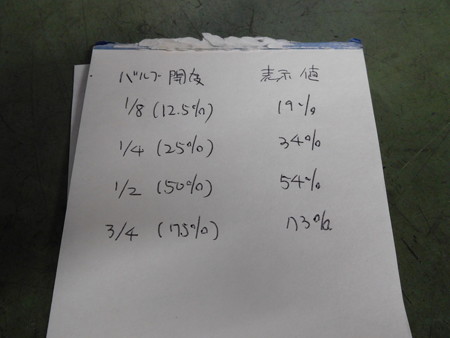

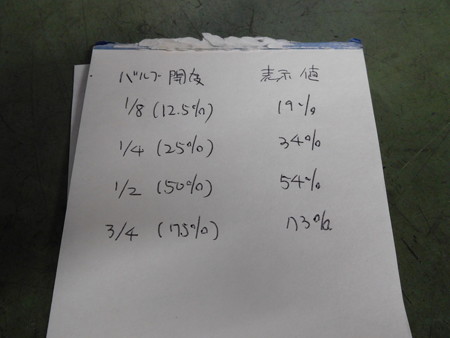

計測結果は写真のとおりで、開け始めは大きめにでて半開からはほぼ一致する。

計測方法がアレなので多少の誤差あるはずだが、傾向としてはあっているだろう。

ノーマルの負圧キャブの場合はグリップと実際の開度のずれはもっと大きいはず。

それでもTPSを装備するぐらいだからそれだけ効果あるということになる。

ここら辺はさほどシビアな制御していないと思われる。

世の中にはすごい人々がいてTPSを後付!というのを見たことがある。

それに比べると俺もまだまだやな。

表示だが、光が反射して見えにくい。

大体やねぇ~(健一風に)。

黄色の表示がアカンやろ。

というわけで反射防止シール張るが変わらん。というよりは無い方がましか。

その11へ続く。

入手した、キタコ製RISMスロットル開度&O2モニター。

パッケージではデジタルO2モニターであり、HPとは商品名異なるのは謎。

TPSへの入力電圧が問題であったが、5Vまでと使用範囲内。

これが知りたかったのだ。

たったこれだけのことが、何故答えられん!

付属のハーネスに電気工事して車体側に接続出来るようにする。

純正特殊工具の端子取りだしハーネス?を利用すると本体ハーネスの加工は不要。

しかしモニター付属の線が細い。細すぎる。

それで十分なのであろうが、ギボシかしめにくい。

かしめてもすっぽ抜けたことや接触不良もあった。

荒く扱えば千切れる可能性もある。

作業のことを考えているとはとても思えない。

電気工事完了後まずは設定から。

全閉と全開時の電圧差を比例配分しているだけと思う。

それぞれの電圧を記憶させるわけだ。

表示は開度または空燃比のみと両方の3種から選択可。

無論、空燃比は必要ないので開度のみ表示を選択する。

空燃比は配線もしない。

しかし、電源切るたびに両方表示に変わってしまう。

取説では常時電源からも取れとある。

そんなことしたらバッテリーに負担かかるやんけワレー、というわけで

そんなことするわけないやろ(笑)。

確認していないがそうすると前の画面記憶するのかもしれん。

そのままでは取付座ないため、まずは座を確保。

物の取付よりもそういった付帯作業の方が時間掛かるのである。

一応、取付完了したがさほど見やすい訳でなく、あくまで暫定仕様でしかない。

さて表示値だが、裏を取っておくべきである。

というのはFCRの場合、グリップの開度とバルブの開度は一致しないからだ。

開け始めは少なく、後の方は大きく開くのである。

当然、表示値の正確さを確かめる意味もある。

計測結果は写真のとおりで、開け始めは大きめにでて半開からはほぼ一致する。

計測方法がアレなので多少の誤差あるはずだが、傾向としてはあっているだろう。

ノーマルの負圧キャブの場合はグリップと実際の開度のずれはもっと大きいはず。

それでもTPSを装備するぐらいだからそれだけ効果あるということになる。

ここら辺はさほどシビアな制御していないと思われる。

世の中にはすごい人々がいてTPSを後付!というのを見たことがある。

それに比べると俺もまだまだやな。

表示だが、光が反射して見えにくい。

大体やねぇ~(健一風に)。

黄色の表示がアカンやろ。

というわけで反射防止シール張るが変わらん。というよりは無い方がましか。

その11へ続く。

最近のコメント